先日、当院からの紹介患者さんである70歳台の前立腺癌の方が、母校昭和医科大学病院にて国産手術支援ロボットhinotoriで根治的前立腺全摘除術を行うため,現地に見学に行ってまいりました。hinotoriは医師でもあり漫画家であった手塚治虫さんの作品”火の鳥”が由来であるそうです。

2007年から2009年まで昭和大学横浜市北部病院で共に働いた後輩のN先生が、今や准教授として活躍しており、ダ・ヴィンチ手術も併せていままで約50数例当院からお願いした患者さんを手術して頂いておりました。今回は患者さんの同意を得て、担当のN准教授に手術見学を打診し、F主任教授そして大学管理課に承諾を得ての工程を踏み、念願の手術見学が実現しました。

早朝7:45に品川区旗の台にある本院の救急外来でN准教授と待ち合わせをして管理課に申し入れをし、許可証をもらって患者さんのいる病棟へ向かいました。

すでに起床していた患者さんに”本日は勉強させて頂きます”と御挨拶をし、その後懐かしの泌尿器科学教室の医局にお邪魔しました。(ここに入ったのは2004年以来ですから21年ぶり?当時の長テーブルは無くなっており、レイアウトも様変わりしちょっと殺風景になっていました、、、)そこにはたまたま後輩のS先生もいて、すでに開業していますが、非常勤として月2回再診外来を担当しているとの事でした。N准教授に入れて頂いたホットコーヒーをごちそうになり、いざ手術室へ向かっていたところ、現昭和医科大学富士吉田教育学部長(私の現役時代は泌尿器科主任教授でした)のO先生とばったり出くわし、元気よく御挨拶をさせていただきました。

いよいよ懐かしの手術室へ入室となったんですが、私の在籍していた1997年から2004年までは中履きのcrocsに履き替えていましたが、今現在は土足のまま入室となっていてちょっと衝撃的でした。手術着に着替えようとしたところ、上下同じ色のサイズのものがなく、ツートンカラーの組み合わせになってしまいました、、、。

OPE室前にて:上下同色のオペ着がなく、ツートンカラーでコーディネート、、、きれいだったオペ室も28年経って年季が入ってきました。

実はオペ室や外来棟ほかICUや入院棟含め、新棟として出来上がったのは私が医師国家試験を合格し、フレッシュマンとして働き始めた1997年なんです。当初故郷の岩手に帰って医師人生を送ろうかとも考えていたんですが、この新棟が建ったためにすぐに帰るのはもったいないと邪念が働き母校に残る事になったんです。結局故郷に帰るタイミングを逸してしまい、今現在に至っています。

いよいよope室に入室。あ、そういえば、2004年から2009年まで北部病院に在籍していましたが、一度その期間中も開腹の前立腺全摘術を見学に本院に来たことがありましたね。ですから約10数年ぶりくらいの来訪ということになりますかね。

実際にope室に入るとすでに麻酔の導入は終わっており、頭低位(約25度)の体位変換をし、創部の消毒をして手術が開始されました。まずは、カメラポートを臍部に立てて、そこから鉗子を通すポートが3か所立てられて、やっと本丸の執刀開始です。ポートを立てる際には清潔操作ですが、実際のロボット手術は術野から離れた場所にあるサージオンコンソール(コックピッド)と言われる部分で椅子に座り、3D画面に向かって術者が操作するため清潔操作の必要が無くなります。ガウンテクニックと手袋を外して通常のスクラブのオペ着と素手でロボットの操作が始まります。左手はバイポーラー(止血凝固用鉗子)、右手はモノポーラー(カット&止血)鉗子を操ります。フットペダルで画面の切り替え(角度、拡大、縮小、遠近調整etc)を担います。

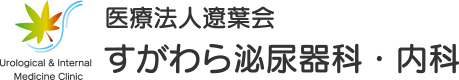

サージオンコンソール:ここから遠隔操作で術野を展開していきます。

以前の我々世代が行って来た根治的前立腺全摘除術は下腹部正中切開またはPfannenstiel切開から後腹膜腔アプローチでレチウス腔を展開していくのですが、ロボット手術は手術野を広く取るために、ポートの造設時から腹腔内アプローチをしているため、腸管がレチウス腔内に入り込んでくるのを邪魔されないために体位を頭低位にして、腸管を頭側に追いやっているんです。なので、事前に眼圧が高い方(緑内障等)は慎重に適応を見極めなければなりません。

今回は両側のリンパ節郭清は行わず、右側の神経血管束を温存した術式でした。(術後の尿禁制に対し、神経血管束の温存は早期リカバリーに寄与するためです。本来なら両側温存した方がさらにいいのですが、癌の根治性からすると取り残しの可能性も反面あるわけで、今回は前立腺生検の結果から左側から優位にがん組織が認められていたために左側は残さない方針となった様です。性活動が豊富な比較的お若い方なら勃起機能の温存にも直結しますね。)

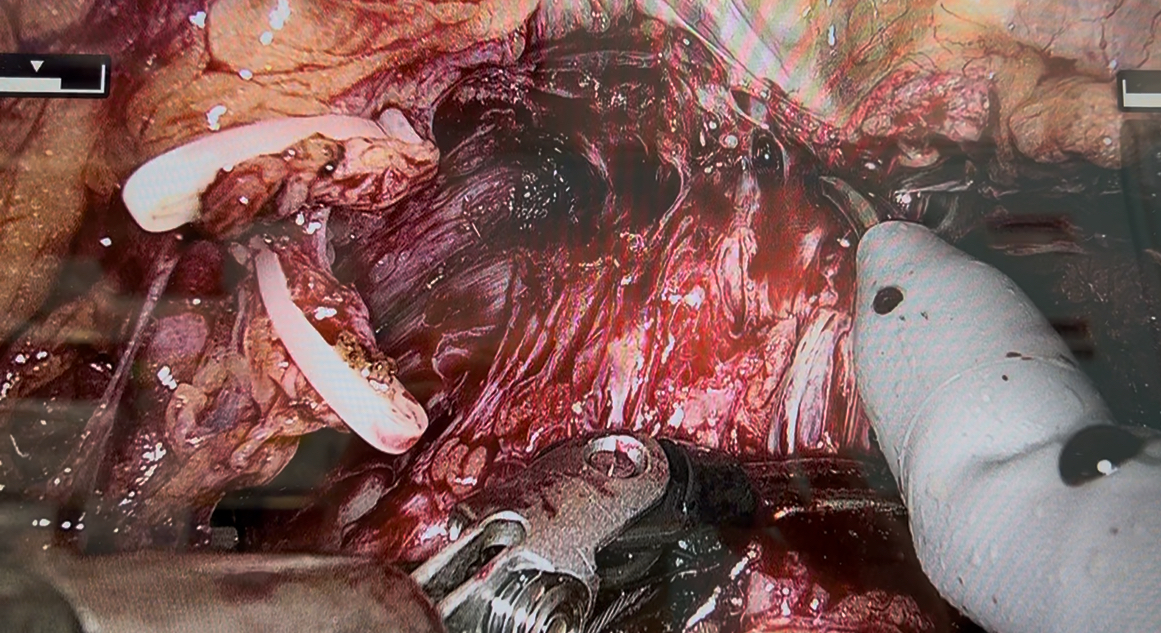

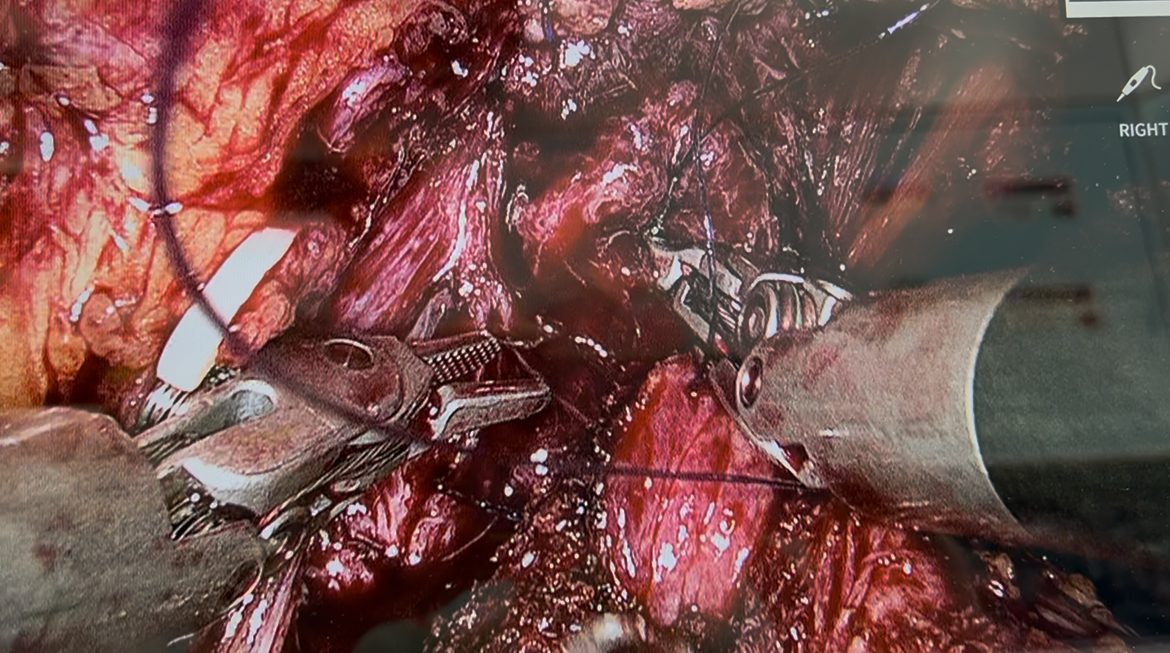

実際にN准教授が術野の展開を開始したところ。

実際のコックピッドから覗く術野は、3Dであるため外部のモニター画面より奥行きがもっとしっかり感じられます。(写真ではちょっとわかりずらいかもです)

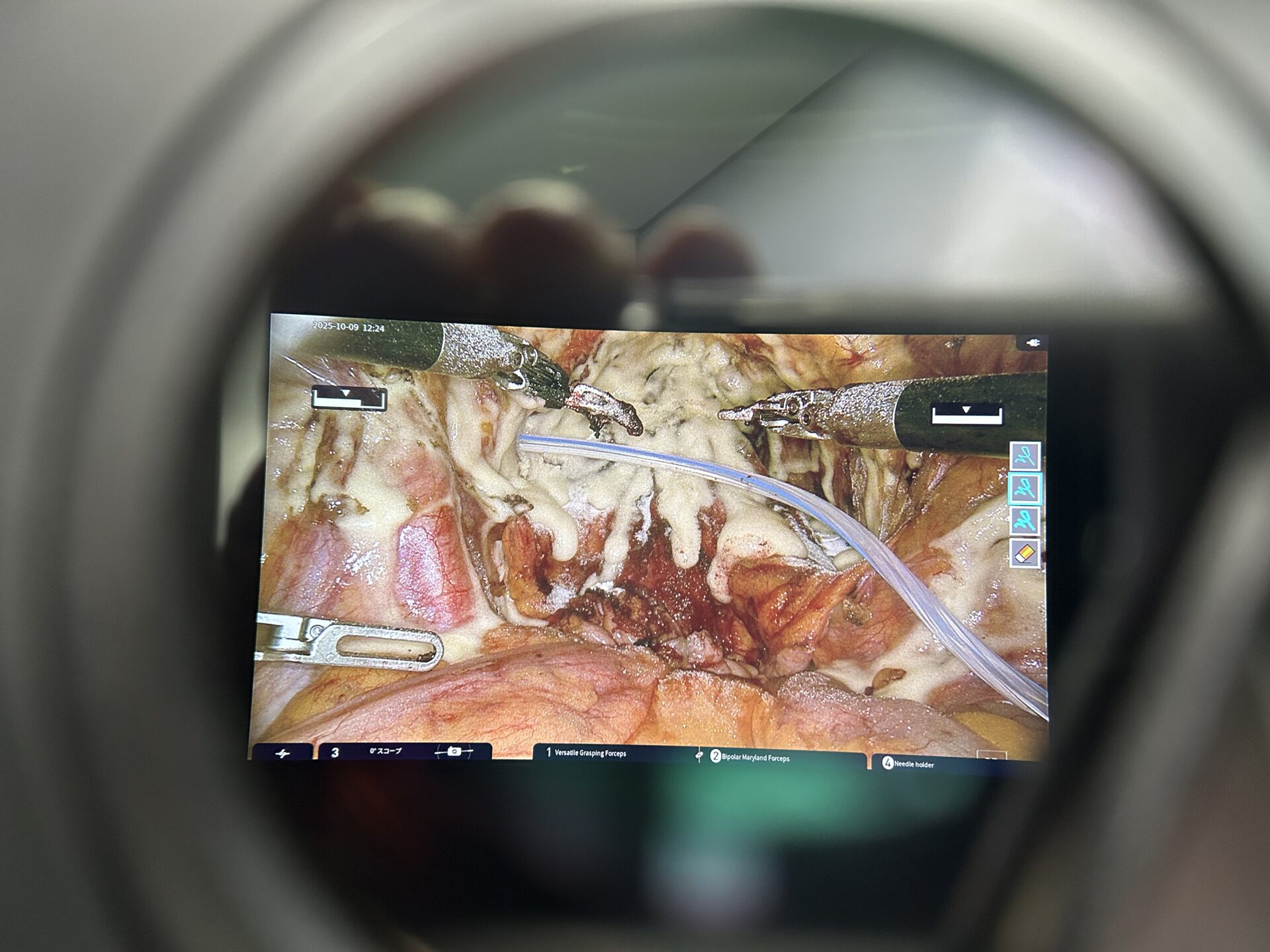

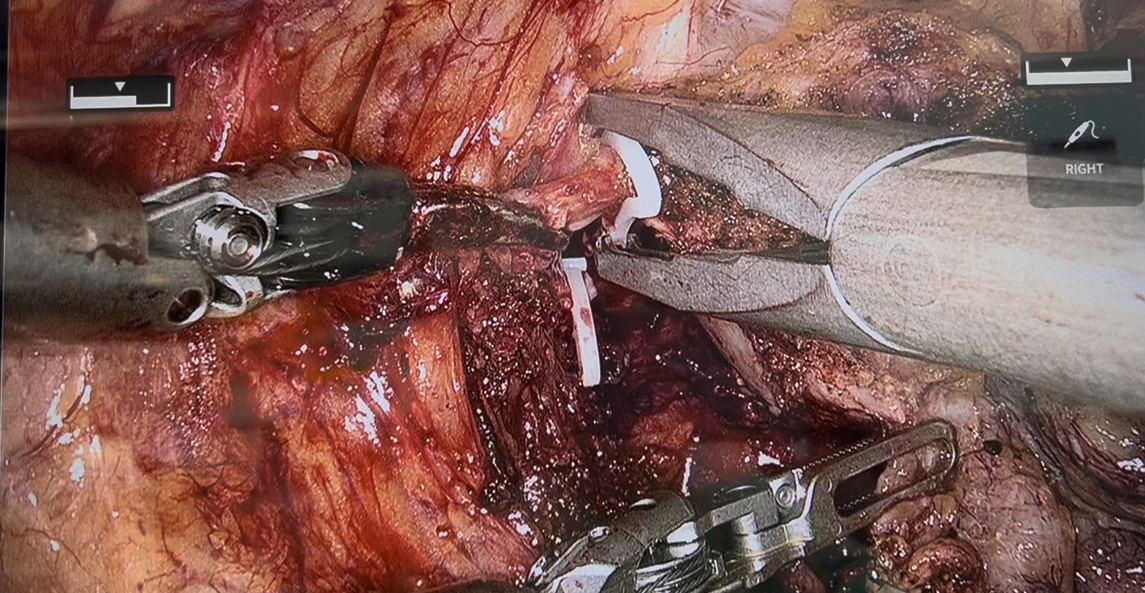

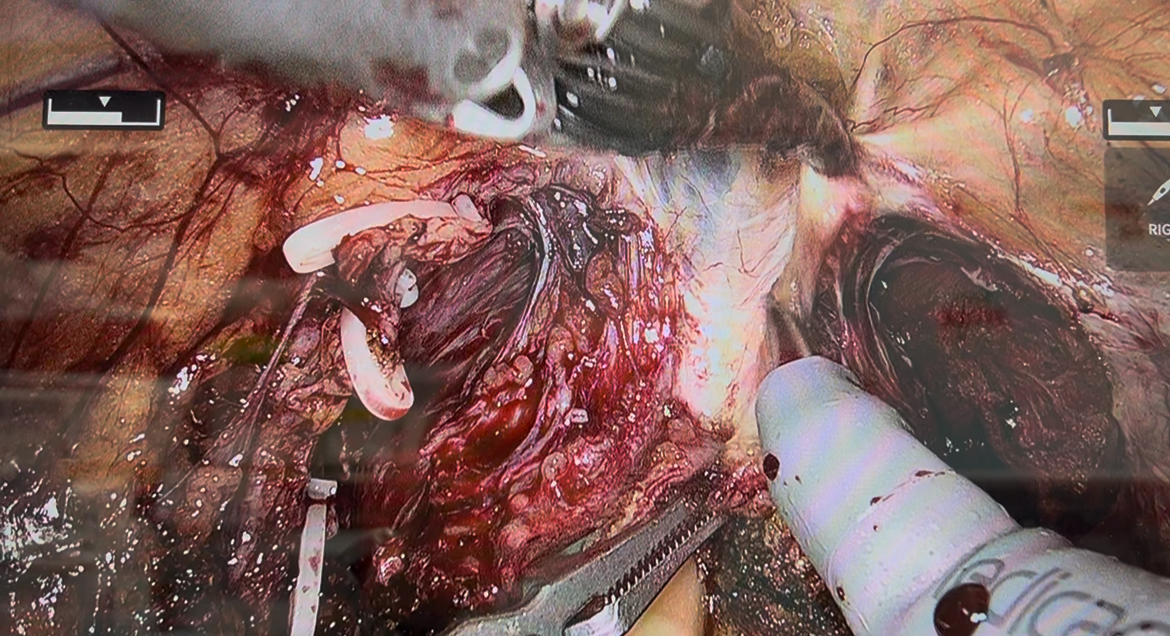

膀胱頚部と前立腺底部の境界部分をすでに膀胱内に留置されているバルーンカテーテルのバルーンの位置を頼りに膀胱前面を切開し、膀胱内に到達。その後膀胱後面を離断して精嚢腺に到達。左右の精管膨大部を離断して、両側の精嚢腺をデノンヴィエ筋膜から剥離し、デノンヴィエ筋膜を切開して直腸前面まで達したところで前立腺を前方に起こしながら左側の神経血管束をへモロックでクリップしながら切断し、対側の右側の神経血管束は温存のため、切断せずに前立腺と右側神経血管束の剥離面を分けていきながら、前立腺尖部に到達。その後、恥骨前立腺靭帯を切除して行きDVC前面に到達。深陰茎背静脈(DVC)という太い静脈叢を処理する際に気腹圧を8mmHgから12mmHgに上昇させた結果、無結紮で切断してもほぼほぼ出血せず尿道前面まで到達。我々の開腹手術しか行っていない世代の人間は、ここのDVC(深陰茎背部静脈)を結紮してからの切断(”バンチングテクニック”といういかにも高度な技術かのように命名されていた・・・)が一番出血する部位として恐れられておりましたので、いくら気腹しているといってもなんか現実を受け入れられないジレンマに陥ってしまいました。その後、V-Locという返しの付いた特殊な吸収糸を用いて連続縫合し、気腹圧を下げても出血無き事を確認。なんか簡単に処理しちゃってるよなー、って我々の苦労は何だったのか?いや、これが文明の理、医学の進歩(というより医用工学の発展が目覚ましい訳で、医学自体が進んだ、医者の技術が向上した、という風には一概には言えない様な・・)なんだとまざまざと見せつけられました。その後、尿道前面を切開し、バルーンカテーテルを同定して引き抜き、尿道後面を切断して無事前立腺は摘除されました。

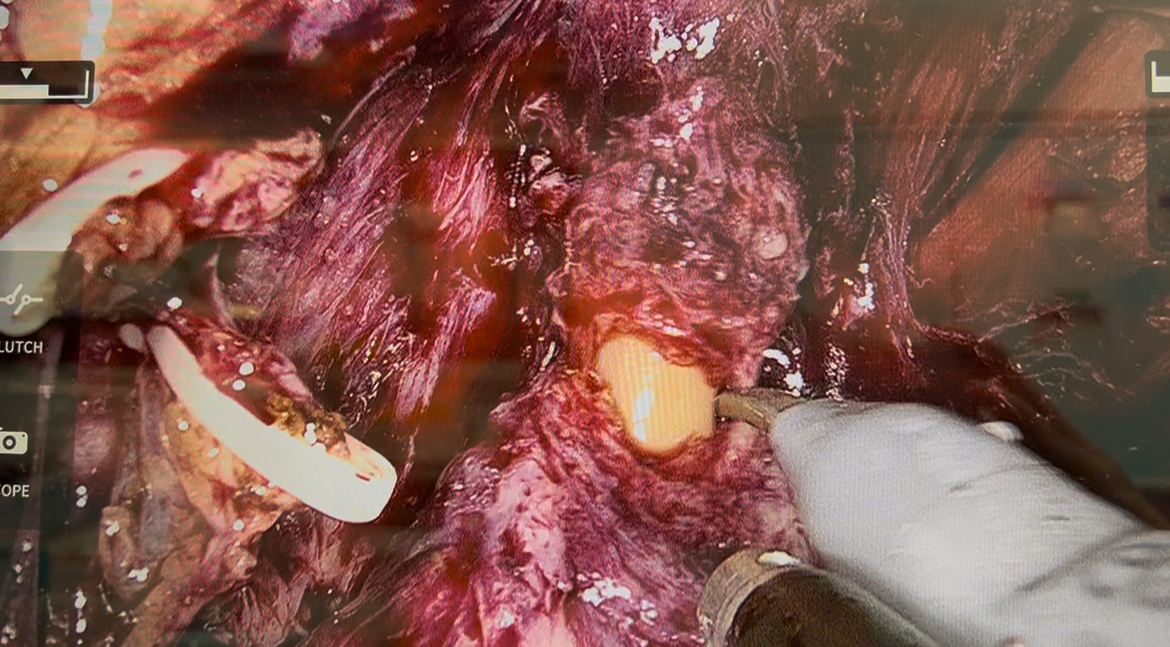

膀胱頚部の離断:バルーンカテーテルのバルーンを頼りに前立腺底部と膀胱頚部との境界を見極めて切開しているところ。

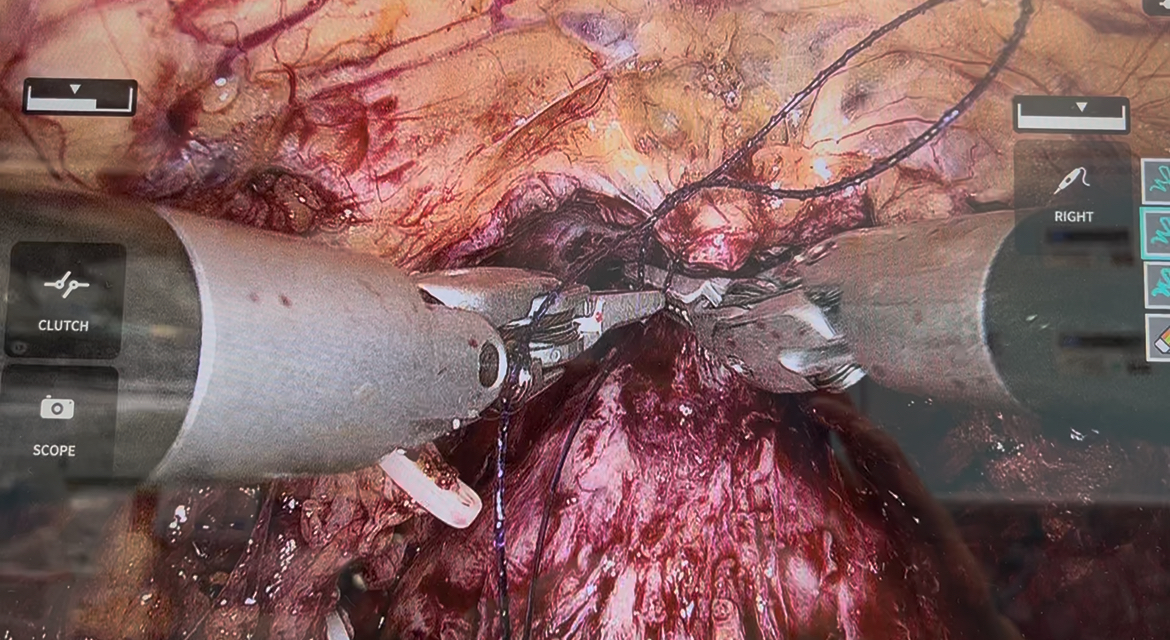

左側の神経血管束(NVB)をへモロックでクリップし、切断しているところ。

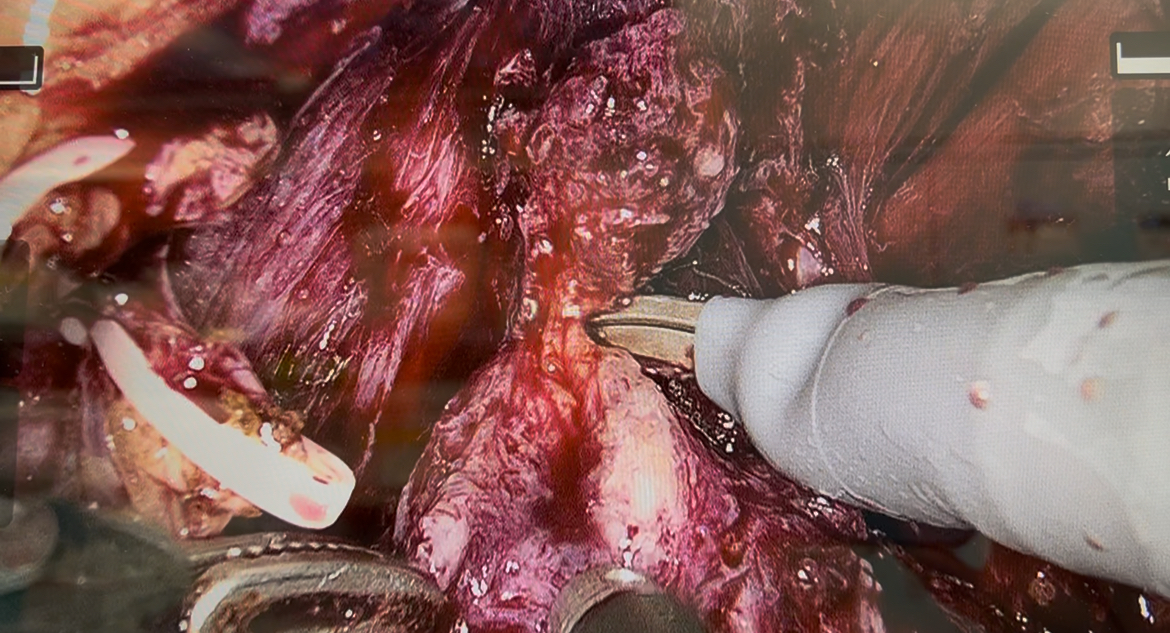

DVC(深陰茎背静脈)の処理の前に恥骨前立腺靭帯を切開しているところ。すでに内骨盤筋膜は切開されています。

DVC(深陰茎背静脈)を気腹圧を上げて無結紮で切断しているところ。

DVC切断後にV-Loc縫合糸にて切除断端を連続縫合し、止血しているところ。

尿道前面を切開し、バルーンカテーテルを確認。

尿道後面を切除しているところ。尿道と前立腺尖部が離断されたことで、前立腺は無事摘除された。

尿道断端と膀胱頸部を連続縫合で吻合中。

最後に止血を確認して、止血剤のアリスターと癒着防止剤のアドスプレーを巻いて終了。

全工程の中で視野を妨げるような、吸引して出血を除去しなければならないような危ない箇所は全くありませんでした。尿道膀胱吻合に入ろうとした矢先にDVC脇から動脈性の拍動する小出血が認められましたが、小さい範囲であったのでさらに追加で縫合して難なく止血されました。尿道膀胱吻合もVロック縫合糸で連続縫合によりスムースに行えていました。

開復手術では日本人の狭い骨盤腔内で膀胱と尿道を吻合する操作は結構大変で、術後の尿禁制に直結するためsensitiveな運針を要求されましたから、hinotoriではここでも難なくこなしており、早くて正確だなあと感心しました。もちろんロボットの恩恵もありますが、やはりN准教授の技術によるものが大きいと思います。ドレーンを1本入れて閉創し、トータル4時間(ロボット使用時間は3時間弱、開創と閉創に1時間超)くらいで無事終了しました。とにかく開腹よりも出血が少ない(気腹により小出血がほとんど無い)、狭い骨盤腔内が拡大した視野でとても見やすい、結紮+切断という開腹手術における基本動作がなく、クリップやシーリングデバイスで一気に処理できる、縫合も結紮動作無く、V-Loc縫合糸による連続縫合で完結できるなど、開腹手術とは全く別物の世界を見ている様でした。

また一番の大きな違いは、手術場をモニター越しに椅子に座って鑑賞できることです。我々の時代は、手術中に椅子に座っていられるのは麻酔科医だけで(あ、でも3か月の麻酔科ラウンドでは研修医は座るな!と言われていたので座ったことはありませんでしたが)、看護師さん、術者、助手も含めて手術中に座っている光景はありませんでした。そして、手術見学をする際にはお立ち台に立って、何とかいい視野を確保しようと必死に前かがみになったり、無影灯の光を遮らないようにと気を使いながら術者の背中越しに見ていましたので、とても疲れました。

今回、術中に立っているスタッフは誰一人おらず、器械出しのナースも要らないわけですから、肉体労働の手術は省エネ時代に突入したんだなあとここでも時代の流れを感じました。昔は内視鏡の手術以外は座って手術する事はなく、術中は飲まず食わず、トイレ行かずで4-5時間のopeは立ったままが当たり前で、10時間にも及ぶ膀胱全摘+代用膀胱などは下っ端の我々はずーっと鉤引きで始まりから終わりまで休憩なしでした。それが当直明けでも、そして、術後の管理で泊りもありましたからね。いやー、根性だけはつきましたよ。ほんと、車もどんどんマニュアル車が無くなっていくように、手術もロボットの参入でオートマチック化が進み、患者さんへの侵襲の軽減のみならず、術者の肉体的疲労も軽減されており、外科医の寿命の延長にも貢献しているんだなと感じさせられました。

その後、患者さんも順調な回復をたどり術後10日目で退院され、退院後も当院外来に元気に足を運ばれて、術後3週目でも失禁が200gの尿とりパット1日1枚程度との事でほんと回復が早いなあと実感しました。

当クリニックから母校へ大事な患者さんを数多くご紹介させて頂いておりますが、みなさん高い満足度を得て帰って来られます。

N准教授にはいつも感謝しており、また昭和医科大学泌尿器科学教室、そして手術の見学を許可して頂いた大学関係者の方々に深く御礼を申し上げたいと思います。

今後とも末永くの病診連携を何卒よろしくお願い致します。

病院を後にした後、超~お腹が空いたので、クリニックに帰る途中に元住吉でラーメンを頂きました。

インスタで見て、一度来てみたかった”なぎちゃんラーメン”